Préconisations de rédaction SCoT – DOO – Gestion des eaux pluviales à la source et perméabilité des sols

Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 27 mars 2025

- Thématiques

- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer

- Prévenir les risques naturels

- Étapes

- DOO

- Quelle traduction réglementaire dans mon document ?

- Document d’urbanisme

- SCoT

Dispositions du SDAGE & PGRI

3.2.2 SDAGE Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la gestion à la source des eaux de pluie dans les documents d’urbanisme, pour les secteurs ouverts à l’urbanisation

3.2.3 SDAGE Améliorer la gestion des eaux pluviales des territoires urbanisés

3.2.5 SDAGE Définir une stratégie d’aménagement du territoire qui prenne en compte tous les types d’événements pluvieux [Disposition commune 1.E.2 PGRI]

4.1.1 SDAGE Adapter la ville aux canicules

1.E.1 PGRI Gérer les eaux pluviales le plus en amont possible

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

Les préconisations sont regroupées selon 3 grands principes :

- Eviter la nouvelle imperméabilisation des sols

- Réduire les impacts de l’imperméabilisation des sols sur le cycle de l’eau

- Compenser la nouvelle imperméabilisation en désimperméabilisant l’existant

Définir les orientations et principes de limitation de l’imperméabilisation des sols et d’une gestion des eaux pluviales à la source

Le DOO s’attache à définir les orientations générales visant à une organisation de l’espace impliquant notamment « la lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier […], la préservation et la valorisation des paysages, la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers 1 ». Cela implique qu’il intègre les orientations et principes de limitation de l’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales à la source.

Réferences juridiques

Déterminer et localiser les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger

Le DOO peut déterminer les « espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l’amélioration du cadre de vie 2 » et fixer les orientations visant à les protéger et les localiser dans les documents graphiques 3. Cela permet d’assurer une protection de certains espaces perméables qui participent à l’infiltration des eaux de pluie et également de protéger les chemins de ruissellement de l’eau en cas de pluies fortes à exceptionnelles.

Réferences juridiques

Fixer des objectifs chiffrés de densification, de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

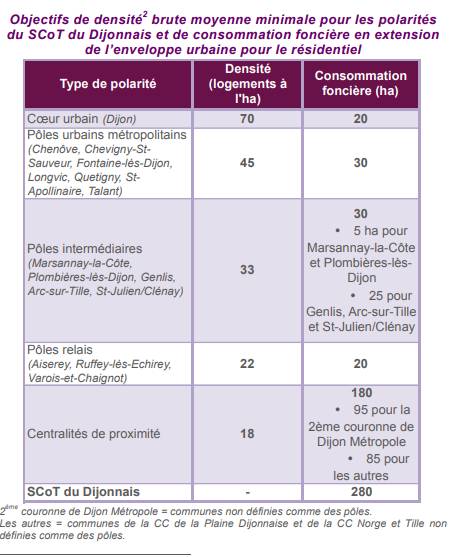

Le DOO définit « les objectifs et les principes de la politique de l’habitat participant à l’évolution et l’optimisation de l’usage des espaces urbains et ruraux […], en privilégiant le renouvellement urbain ». Il fixe « les objectifs chiffrés de densification 4 » ainsi que « les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par secteur géographique 5 » en vue d’optimiser l’utilisation du tissu urbain existant et des surfaces déjà imperméabilisées.

Réferences juridiques

Déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux veillant à la consommation économe de l’espace

Dans son document d’aménagement artisanal, commercial et logistique, le DOO détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui privilégient « la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement 6 ».

Réferences juridiques

Exiger une forte densité de construction

Le SCoT peut exiger une forte densité de construction sur certains secteurs afin de limiter la consommation d’espaces et l’imperméabilisation associée. Cela peut notamment passer par des constructions en hauteur, qui limitent l’emprise au sol.

Privilégier l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée ou déjà ouverts à l’urbanisation et déjà desservis par les réseaux publics

Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, le DOO peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte « du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser 7». Cela implique que, préalablement, à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau, le SCoT peut encourager l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et déjà desservis par des équipements (renouvellement urbain, densification de l’habitat) 8.

Réferences juridiques

Utiliser prioritairement les friches industrielles en tenant compte des risques éventuels de pollution, et autres espaces déjà imperméabilisés laissés à l’abandon plutôt que d’imperméabiliser de nouvelles terres

Le SCoT peut privilégier le recyclage de friches urbaines déjà imperméabilisées, la réhabilitation d’anciens logements,…

Systématiser la réduction des volumes d’eaux pluviales collectés par les réseaux

Le DOO peut encourager à fixer une hauteur minimale de lame d’eau à valoriser sur l’emprise de chaque projet, au droit des précipitations visant à éviter les raccordements directs d’eaux pluviales au réseau, voire à déconnecter l’existant quand c’est possible.

Assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales

Le DOO inscrit le principe de « zéro rejet d’eaux pluviales » vers les réseaux a minima pour les pluies courantes, et définit les objectifs de régulation des débits d’eaux pluviales avant leur rejet au-delà.

Favoriser la recherche de solutions multifonctionnelles de stockage d’eaux pluviales à une échelle adaptée

Bassins végétalisés à ciel ouvert, jardins de pluie, espaces verts en creux, récupération d’eau de pluie sur les bâtiments, toitures végétalisées, chemins d’eau, noues végétalisées, chaussées perméables…

Imposer des performances environnementales renforcées contribuant à une gestion intégrée des eaux pluviales

Il s’agit de l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales renforcées. Cette possibilité pourra être utilisée pour définir des règles ambitieuses de gestion des eaux pluviales. Les projets d’aménagement devront ainsi respecter ces dispositions. A titre d’exemple, certaines zones à urbaniser peuvent être ouvertes sous condition d’une infiltration totale des eaux jusqu’à une pluie de référence ou d’un stockage des eaux jusqu’à une pluie définie. Pour ce faire, les PLU(i) compris dans le périmètre devront eux‐mêmes intégrer les dispositions issues du SCoT et les reporter à la parcelle (qui est l’échelle de travail du PLU(i)) dans le cadre du zonage.

Inciter les collectivités à réaliser un zonage pluvial à intégrer à leur PLU(i), avec une date limite

Il est conseillé au SCoT d’inciter les collectivités à réaliser les zonages pluviaux en fixant au sein du SCoT une date butoir à ne pas dépasser. Pour le rendre opposable, le zonage pluvial devra être approuvé après enquête publique et a minima annexé au PLU(i) s’il n’est pas traduit dans son zonage et son règlement associé.

Fixer des objectifs de désimperméabilisation et de renaturation

Au-delà des objectifs de limitation de l’imperméabilisation des zones nouvellement aménagées, le DOO a la possibilité de définir des objectifs de désimperméabilisation de secteurs déjà urbanisés, en particulier dans le cadre du renouvellement urbain. Il peut identifier « des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation des sols artificialisés en sols non artificialisés 9 ».

Réferencesjuridiques

Intégrer la compensation des surfaces nouvellement imperméabilisées

C’est évaluer de façon anticipée le cumul des futures surfaces imperméabilisées dans les nouveaux projets inscrits au document d’urbanisme, à l’échelle du territoire et organiser la compensation de ces surfaces nouvellement imperméabilisées par la désimperméabilisation du tissu urbain existant (opérations de renouvellement urbain, parking, voiries, cours d’écoles…).

Il s’agit, à l’échelle du DOO, de fixer les grands principes permettant d’évaluer, dans le rapport de présentation des PLU(i), le potentiel de désimperméabilisation du tissu urbain existant et de fixer les règles adaptées dans les règlements des PLU(i) pour planifier la compensation des surfaces nouvellement imperméabilisées, en visant 150% en milieu urbain et 100% en milieu rural 10. Il peut s’agir de règles de coefficients de pleine terre, d’exigences d’infiltration des eaux pluviales, de non connexion des eaux pluviales aux réseaux…

La compensation s’effectuera en déconnectant les eaux pluviales des réseaux et en désimperméabilisant des surfaces déjà imperméabilisées, prioritairement par infiltration en pleine terre des eaux de pluie ou tout dispositif d’efficacité équivalente tel que :

- Noues ;

- Espaces végétalisés en creux ;

- Jardins de pluie ;

- Revêtements poreux ;

- Tranchées drainantes / infiltrantes ;

- Toitures végétalisées…

References

10 Cf. définition INSEE

Les exemples de rédaction

-

SCoT du Dijonnais (Côte-d’Or, 21) – Approuvé en 2019

« 2.3 S’appuyer sur les objectifs chiffrés de densité

Les urbanisations futures dédiées aux espaces résidentiels poursuivent un objectif d’optimisation de l’espace utilisé de manière à répondre à l’objectif de limitation de la consommation d’espace agricole et naturel. Aussi, les collectivités devront :

- S’appuyer sur des objectifs minimaux de densité fixés dans le tableau page suivante.

Référence :

Voir SCoT du Dijonnais, DOO, p. 40-41

-

SCoT de Saint Brieuc (Côtes d’Armor, 22) – Approuvé en 2015

« 4. Favoriser un urbanisme durable respectueux du site

Afin de réduire les impacts de l’urbanisation sur les ressources naturelles et les paysages, le SCoT promeut la conception de projets respectueux de l’environnement et intégrant la maitrise de l’énergie et la gestion de l’eau. […]

Les collectivités disposent, dans un délai de 5 ans, d’un zonage et d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales en adéquation avec les zonages et schémas directeurs d’assainissement des eaux usées. Ces schémas doivent tenir compte des enjeux et voies de transfert identifiées selon la méthode établie par le SAGE en vigueur et comprennent systématiquement un volet bactériologique pour les communes à enjeux littoraux. La priorité est donnée aux zones à risque identifiées par le SAGE en vigueur. »

Référence :

Voir SCoT de Saint Brieuc, DOO, p. 20

-

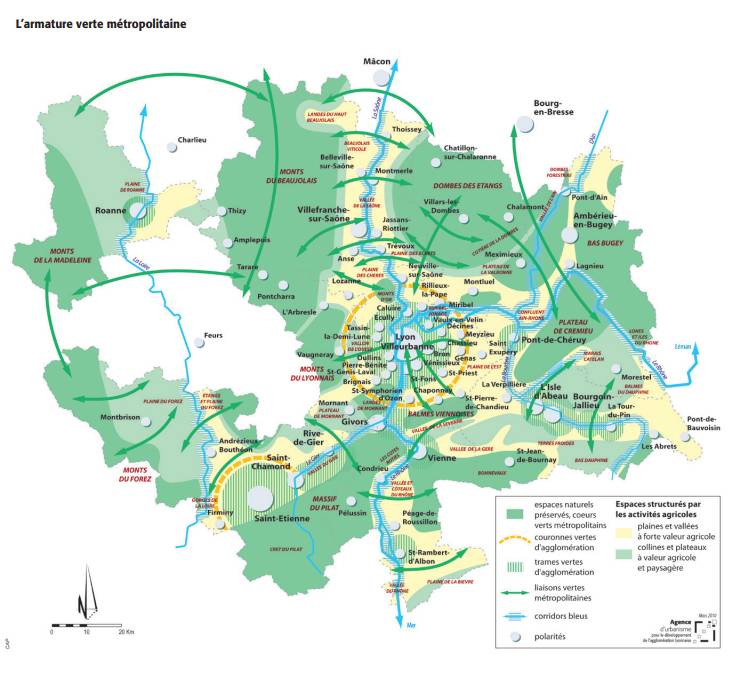

SCoT de l’Agglomération Lyonnaise (Rhône, 69) – Approuvé en 2010 et modifié en 2017

« Au sein du territoire urbain, la création de nouvelles zones urbaines sous forme d’extension doit s’accompagner d’un effort de préservation des fonctionnalités de l’armature verte (liaisons, agriculture, corridors).

Des analyses environnementales accompagnent les projets d’urbanisme pour intégrer les exigences environnementales :

- qualité urbaine écologique du projet (intégration paysagère et innovations en termes de qualité architecturale, traitement des limites avec l’armature verte, préservation et renforcement des liaisons vertes, présence de la nature dans le tissu urbain, respect de la biodiversité et des continuités écologiques),

- prise en compte du cycle de l’eau et de l’imperméabilisation des sols […] »

Référence :

Voir SCoT de l’Agglomération Lyonnaise, p. 79-87

-

SCoT de l’Agglomération Messine (Moselle, 57) – Approuvé en 2014 et révisé en 2021

« La qualité paysagère dans les opérations d’aménagement

Cible 3.5 : Concevoir des projets urbains perméables à l’eau et donnant une large place au vivant

L’intégration d’éléments naturels contribue fortement à la qualité des opérations d’aménagement. Cet objectif vise ainsi à développer la présence et la circulation de l’eau, de la végétation et des animaux au sein des projets. Il s’agit de donner une place suffisamment importante à ces éléments pour en retirer les bénéfices associés, tant en matière de lien social, de bien-être physique et mental, de santé publique, qu’en matière de gestion des eaux pluviales, de prévention des pollutions et des risques, d’intégration paysagère. […]

Les paysages au service des transitions

Cible 3.10 : Maîtriser les îlots de chaleur urbains et la densification »

« Objectifs de modération de la consommation d’espace

Cible 6.1 : Développer le territoire en économisant le foncier

Le SCoT de l’Agglomération Messine se fixe pour objectif global une réduction d’au moins 50% de la consommation annuelle d’espaces agricoles et naturels par rapport à la décennie 2010- 2019. Sur cette décennie, la consommation pour les activités et l’habitat a été de 146 ha/an en moyenne. Pour la période 2015-2032, l’objectif de consommation foncière retenu pour le développement résidentiel et économique est fixé à 62 ha/an. […]

Cible 6.2 : Optimiser les possibilités de construire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine

Les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des communes seront utilisés en priorité pour répondre aux besoins en foncier. Pour ce faire, il convient de :

- Réinvestir les sites pouvant faire l’objet de renouvellement urbain suivant les usages qui peuvent en être faits dans des conditions techniques, financières, sociales et environnementales acceptables ;

- Réaliser un effort de densification dans les zones susceptibles de recevoir un complément d’urbanisation, en cohérence avec les enjeux de préservation de l’environnement, du patrimoine et du cadre de vie : utilisation des dents creuses, augmentation des possibilités de construire sur les terrains déjà bâtis, élévation maîtrisée du bâti, etc. ;

- Envisager les potentialités de requalification de secteurs urbains dégradés ou de restructuration de bâti ancien, impliquant ou non des transformations d’usage ;

- Envisager les possibilités de densification et de requalification des espaces d’activités existants. […]

Cible 6.3 : Promouvoir la mixité et la densité urbaine dans les secteurs d’extension de l’urbanisation

Le choix des secteurs d’extension urbaine est notamment réalisé au regard des objectifs de qualité paysagère et des autres déterminants – contraintes naturelles et humaines, impact sur l’environnement, maîtrise foncière, capacité d’assainissement et d’alimentation en eau potable, etc. […]

Référence :

Voir SCoTAM, DOO, p. 41 et 43, p. 69-71

-

SCoT du Grand Narbonne (Aude, 11) – Révision approuvée en 2021 et modifié en 2022

« Objectif : Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols

Prescription : En complément des actions en faveur de la modération de la consommation des sols (densification, renouvellement urbain, formes urbaines économes…), les documents d’urbanisme favoriseront au sein de leurs règlement la mise en place d’outils qui limitent l’imperméabilisation des sols afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et réduire les risques d’inondation et de pollution des eaux. Les collectivités peuvent ainsi :

- Imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature (coefficient de biotope)

- Conditionner certains projets (drive, zones commerciales…) à la mise en place de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, tels que les toitures végétalisées

- Imposer des installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, des règles maximales d’emprise au sol

- Limiter l’imperméabilisation sur les secteurs à enjeux notamment dans le but de prévenir les risques d’inondation (zones classées naturelles dans les PLU),

- D’une manière générale, développer la nature en ville comme moyen de limiter l’imperméabilisation

Dans les zones denses (centre-ville, centres-bourgs), les documents d’urbanisme veillent à maintenir des îlots non bâtis non imperméabilisés, en particulier en lien avec l’aménagement des espaces publics (parcs, jardins publics…).

En parallèle, les collectivités favoriseront également par leurs actions et leurs documents d’urbanisme, notamment dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), la création et/ou la protection des éléments de paysage qui contribuent naturellement à la gestion des eaux pluviales (haies, bosquets, arbres isolés, fossés, etc.).

Pour favoriser la diminution du ruissellement, lors des aménagements urbains, les techniques alternatives au « tout tuyau » seront sérieusement examinées par les porteurs de projet : jardins de pluie, noues d’infiltration, tranchées drainantes, rétentions en toitures, parking non imperméabilisés, chaussées réservoirs, revêtements perméables… Au-delà de la maîtrise des ruissellements et d’une meilleure gestion de l’assainissement, ces techniques présentent de nombreux avantages : elles contribuent à la recharge de nappe, limitent le risque de pollution des eaux situées plus en aval, rafraîchissent les villes en été, réintroduisent la nature en ville et sont souvent moins chères.

Recommandation : Elaborer un zonage pluvial et favoriser la transparence hydraulique […]

Objectif : Etudier les opportunités de désimperméabilisation de l’existant

Prescription : Lors des opérations de renouvellement urbain (et en particulier celles de grande ampleur), les collectivités doivent mener une réflexion sur les opportunités de désimperméabilisation. Outre l’intérêt hydraulique, la désimperméabilisation peut donner l’occasion aux collectivités de repenser la configuration spatiale de leur territoire en traitant notamment certains secteurs imperméabilisés (parkings, places, toits, voiries), en particulier ceux laissés à l’abandon, ainsi qu’en redonnant un contexte plus favorable à la nature en ville et à ses bienfaits. Il s’agit également de réduire les pressions sur les réseaux d’assainissement ainsi que les risques liés aux ruissellements pluviaux.

Le SCoT rappelle que les collectivités s’appuieront sur l’étude exploratoire menée à l’initiative de la DDTM de l’Aude, par le CEREMA, avec le Grand Narbonne, l’Agence de l’Eau, le SMMAR, le PNR de la Narbonnaise, en relation avec des communes volontaires qui vise à préciser les opportunités de désimperméabilisation sur le territoire. Le guide technique du SDAGE « Vers une ville perméable, comment désimperméabiliser les sols ? » est également une ressource à mobiliser.

Recommandation : Etudier la faisabilité de compensation des surfaces imperméabilisées Si une ouverture à l’urbanisation avec imperméabilisation est prévue par les documents d’urbanisme, le SDAGE demande que des efforts soient faits « en compensation », afin de dés-imperméabiliser des espaces aménagés existants. Sous réserve de capacités techniques suffisantes en matière d’infiltration des sols, la surface cumulée des projets de désimperméabilisation doit viser à atteindre 150 % de la nouvelle surface imperméabilisée.

Ces surfaces « à compenser » seront donc d’autant plus réduites que des actions auront été mises en place en amont pour « éviter » toute imperméabilisation et réduire l’impact des aménagements nouveaux. »

Référence :

Voir SCoT du Grand Narbonne, « 3.1 Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)», p. 88-89

-

SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise (Gironde, 33) – Approuvé en 2014 et modifié en 2016

« Limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser les ruissellements d’eau pluviale à l’échelle des bassins versants

Afin de réduire les volumes d’eaux de ruissellement, de limiter la vitesse et la concentration des écoulements, d’éviter les rejets non maîtrisés dans le milieu naturel par temps de pluie, de réduire les volumes d’eaux usées à collecter et à traiter par les dispositifs d’assainissement, et de limiter les inondations d’origine pluviale, une limitation de l’imperméabilisation des sols est recherchée.

Les documents d’urbanisme locaux doivent imposer aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux de :

- privilégier l’infiltration dans le sol des eaux pluviales, à la parcelle ou par opération d’aménagement, lorsque les conditions le permettent ; »

Référence :

Voir SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, D2O, Rapport principal, p. 92

SCoT du Grand Pau (Pyrénées-Atlantiques, 64) – Approuvé en 2015

Au sein des orientations visant la prévention des risques d’inondation, le DOO définit les grands principes de la gestion des eaux pluviales. Conscient que l’enjeu se situera surtout dans les collectivités se développant le plus, il demande tout particulièrement aux communes préférentielles de l’« armature urbaine et rurale » qu’il définit, d’appréhender la problématique en amont de la conception de leurs documents d’urbanisme et opérations d’aménagement : (1)

- « qu’elles s’attachent à limiter l’imperméabilisation des sols (coefficient de pleine terre, non imperméabilisation des stationnements, toitures végétalisées…), et ce pour limiter le ruissellement pluvial, facteur aggravant de crues ;

- qu’elles privilégient et organisent, dans l’ensemble des sites d’extension urbaine ainsi qu’à l’occasion de travaux de réaménagement ou de maintenance des aménagements situés dans le tissu urbain existant, des aménagements favorisant (noues, bassins secs…) l’infiltration des eaux pluviales lorsque cela est possible (nature du sol et du sous-sol, proximité d’une nappe alluviale destinée à l’eau potable…). Ladite infiltration favorisant par ailleurs le réapprovisionnement des nappes ;

- que, dans le cas contraire, elles prévoient des dispositifs locaux de rétention pour réguler les débits rejetés notamment dépollués, dans les fossés, les cours d’eau ou en dernier recours dans les réseaux afin qu’ils n’excèdent pas celui d’un sol naturel avant aménagement (objectif de neutralité hydraulique) ou soient compatibles avec la capacité de l’exutoire ultime. Globalement, l’objectif est que le réseau enterré soit retenu en dernier recours et qu’en cas de réseau unitaire, le volume rejeté dans le milieu naturel par temps de pluie normale ne soit pas augmenté.

Enfin, le SCoT recommande la réalisation de schémas directeurs des eaux de pluie pour les communes préférentielles de l’Armature urbaine et rurale à une échelle pertinente, qui intègre les logiques de bassins versants et demande la mise en œuvre effective et réglementaire des conclusions de ces schémas dans les documents d’urbanisme. » (2)

Références :

(1) Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 88

(2) Voir SCoT du Grand Pau, DOO, p. 34

SCoT de Provence Verte (Var, 83) – Approuvé en 2014

« Les PLU veilleront à prévoir des emplacements réservés pour des espaces verts visant à recréer une armature verte interne à la ville.

Le SCoT recommande de :

- Intégrer des espaces verts et limiter l’imperméabilisation dans tout nouvel aménagement,

- Mettre en valeur les cours d’eau et leurs abords (berges…) en milieu urbain dans le respect du fonctionnement des milieux naturels pour le développement de la biodiversité en ville et l’amélioration du cadre de vie,

- Prévoir, dans les projets urbains, des ouvrages de gestion des eaux pluviales favorables à la biodiversité (noues paysagères, bassins écologiques,…), Entretenir les espaces verts par des techniques alternatives de gestion écologique,

- Favoriser les actions de végétalisation des centres villageois. »

Référence :

Voir SCoT de Provence Verte, DOO, p. 841

-

SCoT de Bayonne Sud des Landes (Pyrénées-Atlantiques, 64) – Approuvé en 2014

Le DOO du SCoT porte l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols. Il demande qu’en dehors des secteurs très denses, soit fixé un pourcentage minimal de sols perméables (espaces verts, gravier, revêtements adaptés…) pour toutes nouvelles constructions. Il privilégie également l’infiltration et les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.

Référence :

Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 79

-

SCoT du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (Gironde, 33) – Approuvé en 2024

» Les communes appliquent l’objectif D40 du SDAGE Adour Garonne 2022-2027 : « Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides » et les objectifs de protection des SAGE relatifs à la préservation et la restauration des zones humides (conformément à l’article R 211-108 du Code de l’Environnement et Loi sur l’eau).

Les plans locaux et intercommunaux d’urbanisme doivent mettre en place les mesures appropriées (notamment dans le règlement) pour éviter l’imperméabilisation (article relatif aux espaces libres), les affouillements et les exhaussements (interdiction ou autorisation sous conditions) le drainage (interdiction) et la remise en eau.

En cas d’un exceptionnel maintien de la constructibilité au sein d’une zone humide, via la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » :

- le rapport de présentation doit justifier les raisons pour lesquelles il n’y a pas d’alternative à la construction en zone humide et doit prévoir les mesures de compensation adéquates prévues dans le SDAGE/ SAGE(s) en vigueur;

- le règlement et le plan de zonage du document d’urbanisme doivent encadrer les capacités de construction ou d’extension du bâti existant de manière à limiter et compenser la dégradation de la zone humide

Le SCoT identifie des zones préférentielles d’amélioration des milieux naturels (dites de renaturation dans l’Atlas de la Trame verte et bleue) où la compensation pourrait être menée en priorité. Les porteurs de projets s’appuient sur cette cartographie et le cas échéant sur celles identifiées dans les SAGE, pour mener les actions de compensation.

Référence :

Voir DOO du SCoT du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, Prescription 13, p. 14