Préconisations de rédaction SCoT – Annexes – Disponibilité de la ressource en eau

Publié le 24 avril 2023 - Mis à jour le 13 juin 2023

- Thématiques

- Préserver la ressource en eau

- Prendre en compte la capacité des équipements et milieux

- Étapes

- Annexes

- Quel diagnostic sur mon territoire ?

- Document d’urbanisme

- SCoT

Dispositions du SDAGE

4.1.3 SDAGE Concilier aménagement et disponibilité des ressources en eau dans les documents d’urbanisme

4.3.2 SDAGE Réduire la consommation d’eau potable

5.5.2 SDAGE Caractériser le risque d’intrusion saline et le prendre en compte dans les projets d’aménagement

ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.

Les préconisations de rédaction

En savoir plus

Au-delà de la disponibilité quantitative de la ressource en eau, celle-ci doit être d’une qualité suffisante, voir Fiche Protection des captages d’eau potable

Décrire la gestion de l’eau potable alimentant le territoire

Exposer la manière dont le territoire est alimenté en eau potable implique de considérer :

- les ressources en eau utilisées ;

- leur état quantitatif et qualitatif ;

- les points de captage et l’organisation en unités de distribution ;

- les volumes autorisés et volumes prélevés ;

- le mode de gestion et d’organisation des services d’eau ;

- la consommation par habitant (moyenne et de pointe) et l’évolution ;

- les rendements des réseaux…

Les demandes en eau potable des territoires voisins, puisant dans la même ressource, doivent également être prises en compte.

Dégager les enjeux de la sécurisation en eau potable du territoire

Le diagnostic du territoire présente les besoins actuels et prévisionnels en termes de ressources en eau 1. Les enjeux liés à la pollution, au manque d’eau (stockages et interconnexions), aux autres prélèvements (agriculture, industrie) exerçant une pression sur les ressources, les conflits d’usages doivent être identifiés. Il s’agit aussi de porter une attention aux arrêtés sécheresse ayant concerné le territoire en précisant les seuils de référence atteints. Dans zones de répartition des eaux (ZRE), les secteurs à équilibre quantitatif fragile, et dans les zones de sauvegarde des masses d’eau souterraine stratégiques pour l’alimentation en eau potable, les inventaires des forages à usage domestique (localisation et volumes prélevés) ainsi que les déficits quantitatifs pour les nappes doivent être pris en compte. Mais il s’agit également de porter une attention particulière aux réseaux de distribution concernés par des problèmes de fuites, c’est-à-dire dont le rendement est inférieur aux seuils réglementaires (dans les rapports des collectivités distributrices d’eau disponibles pour la plupart dans la base de données de données SISPEA).

Où trouver ces données ?

Voir Fiche « Données, diagnostics & études » et notamment outil GéoSeineNormandie (secteurs à l’équilibre quantitatif fragile et zones de répartition des eaux)

Justifier la compatibilité entre la disponibilité de la ressource en eau potable et les besoins futurs

Le SCoT doit comporter une justification entre la compatibilité de la disponibilité de la ressource en eau potable et les besoins futurs liés au projet de développement du territoire, en tenant compte des effets du changement climatique. Au-delà de la vérification des marges d’exploitation des ressources et des réseaux de distribution, la disponibilité de la ressource en eau devrait également être évaluée au regard de sa qualité.

Identifier le risque d’intrusion saline (2)

En milieux côtier, la disponibilité de la ressource en eau est également menacée par le risque d’intrusion saline dans certains captages d’eau littoraux, en particulier au regard des effets du changement climatique et de l’accroissement de la demande en période estivale. Le SCoT est invité à recenser les analyses, les paramètres influençant l’intensité du phénomène et les cartographies des secteurs à risques qui ont pu être identifiés par les services de l’Etat et les établissements publics

Références juridiques

En savoir plus

2 Phénomène au cours duquel une eau salée ou saumâtre pénètre à l’intérieur d’une masse d’eau douce, qu’il s’agisse d’eaux de surface ou d’eaux souterraines.

Les exemples de rédaction

-

SCoT des Territoires de l’Aube (Aube, 10) – Approuvé en 2020

« Une quantité fragilisée par l’évolution du climat

Les impacts du changement climatique sur la ressource en eau deviennent de plus en plus préoccupants et appellent à une stratégie d’adaptation de la part des territoires. La diminution de la ressource en eau souterraine projetée à l’horizon des 30 prochaines années induit à une maîtrise accrue des besoins et une gestion adaptée des prélèvements. A ce titre, les deux masses d’eau stratégiques que sont les alluvions Seine amont et Aube, situées à l’aval du territoire du SCoT, constituent des ressources en eau d’intérêt départemental et national pour la satisfaction des besoins futurs en eau potable. Une attention particulière est donc à porter à la protection de ces deux nappes alluviales qui prennent naissance sur le territoire du SCoT. La vallée alluviale de la Seine présente en outre un enjeu de protection supplémentaire lié à la sécurisation de l’alimentation en eau, les captages situés sur les alluvions de la Seine étant sollicités de manière privilégiée pour faire face aux problèmes rencontrés sur les autres ressources, en raison de leur qualité et de leur productivité. »

Référence :

Voir SCoT des Territoires de l’Aube, Rapport de présentation, p. 108

-

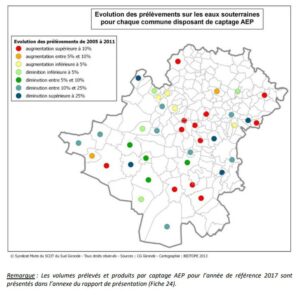

SCoT de Sud Gironde (Gironde, 33) – Approuvé en 2020

Compte tenu de l’importance des enjeux liés aux nappes profondes et à l’alimentation en eau potable, une collaboration étroite a été instaurée avec le SMEGREG pour l’élaboration du SCoT. Malgré une organisation territoriale complexe, avec 39 maîtres d’ouvrage différents pour la gestion de l’alimentation en eau potable, les travaux du SCoT ont ainsi pu s’appuyer sur un diagnostic détaillé de la problématique de la gestion quantitative restitué dans l’état initial de l’environnement. Y sont notamment présentés les consommations d’eau et leur évolution par commune, leur analyse au regard des volumes autorisés dans le cadre d’arrêtés préfectoraux permettant d’identifier les marges de manœuvre de chaque territoire, ainsi que l’état des réseaux (rendements et indices de perte). Sont également développées les actions mise en oeuvre dans le cadre du SAGE pour la gestion économe de la ressource et leurs résultats. (1)

« Si les besoins en eau potable sont satisfaits sur le territoire, le SCOT doit encourager une gestion rigoureuse de la ressource et les économies d’eau afin de pouvoir répondre aux besoins futurs liés à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale. Par ailleurs, l’élaboration du SCOT du Sud Gironde est une opportunité pour encourager, à l’échelle du territoire, la mise en place d’une politique durable d’optimisation du fonctionnement des réseaux de distribution d’eau potable. Cet enjeu est d’autant plus important que les nappes profondes sont fortement sollicitées […]. » (2)

Références :

(1) Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 50-51

(2) Voir SCoT de Sud Gironde, DOO p. 143, 146 et 148

-

SCoT du Pays de Figeac (Lot, 46) – Approuvé en 2015

Le territoire comporte un certain nombre de secteurs naturellement sensibles aux étiages ; la gestion quantitative de la ressource est donc un enjeu important. Aussi, le SCoT identifie dans son rapport de présentation les enjeux suivants : « anticiper et veiller à la bonne adéquation besoins / ressources / développement du territoire » et « garantir un équilibre entre la ressource et le développement urbain.»

Référence :

Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Eau & Urbanisme : Recueil de retours d’expériences, Volume 2 » p. 55

-

PLUi de Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron (Tarn-et-Garonne, 82) – Approuvé en 2020

« D’un point de vue quantitatif, l’état de la ressource est ainsi considéré comme préoccupant.

D’après le SDAGE, l’Aveyron est considéré déficitaire, de même que le Cérou et la Lère. Pour cette dernière la situation est encore plus préoccupante.

Sur les cours d’eau situés au coeur du territoire (La Bonette, la Seye, La Baye), le SDAGE ne fournit pas de donnée mais il existe seulement une station hydrométrique située à Saint Antonin Noble Val qui permet d’obtenir des informations sur les débits de la Bonette. Par ailleurs, l’« Etude hydromorphologique des bassins versants de la Baye, de la Seye et de la Bonnette en vue de l’obtention du bon état » lancée par la CCQRGA fournit une analyse quantitative de ces 3 cours d’eau. Il ressort de ces éléments que les cours d’eau du territoire peuvent subir des assecs très marqués en période de sécheresse climatique (baisse des précipitations) et hydrologique (baisse des nappes). »

Référence :

Voir PLUi de Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, Rapport de présentation, Diagnostic et état initial de l’environnement, p. 229